Il 24 aprile 2013 un edificio alla periferia di Dhaka, in Bangladesh, chiamato ‘Rana Plaza’, è crollato su sé stesso, seppellendo alcune migliaia di operai che lavoravano nelle cinque fabbriche di vestiti ospitate al suo interno. Queste fabbriche producevano vestiti per noti marchi occidentali della grande distribuzione, rappresentando l’anello produzione della lunga e invisibile catena globale che collega produzione, distribuzione, consumo di vestiti e accessori di abbigliamento venduti in Occidente da note multinazionali.

Benché la tragedia del Rana Plaza non abbia precedenti nella storia dell’industria del vestiario in termini di numero di vittime (1134, e oltre 2500 feriti) e si collochi tra i più funesti incidenti industriali di sempre, non è stato il primo evento che ha esplicitato le condizioni di lavoro in cui, nei Paesi in via di sviluppo, sono realizzate le cosiddette merci ‘ad alta intensità di manodopera’, distribuite e vendute in Occidente.

Già alla fine degli anni ’90, una serie di scandali relativi alla Nike e alla Adidas, per esempio, avevano scosso il settore e la coscienza del consumatore, portando alla ribalta per la prima volta il problema della mancanza di standards di sicurezza ed eticità delle condizioni di lavoro all’interno della filiera di produzione delle multinazionali delocalizzata massicciamente in paesi del cosiddetto ‘Sud del mondo’.

Questi scandali che avevano lasciato una macchia indelebile sull’immagine dei marchi coinvolti, li aveva portati all’adozione di vari strumenti, codici di condotta e dichiarazioni circa la propria ‘Responsabilità Sociale d’Impresa’. Attraverso il loro utilizzo, le aziende affermavano di impegnarsi al rispetto e alla tutela dei diritti umani dei lavoratori coinvolti nella propria filiera di produzione. Tali strumenti, unilaterali e di natura volontaristica, pur esprimendo un segnale nuovo in merito alla necessità di includere valutazioni di natura etica all’interno della catena globale di produzione, non si sono dimostrati efficaci ed incisivi per migliorare le condizioni dei lavoratori e devono considerarsi più come ‘dichiarazioni d’intenti’, che come forme di impegno stringente.

La copertura mediatica e il dibattito sulla responsabilità delle imprese multinazionali: verso un nuovo modello

La tragedia del Rana Plaza, oltre a puntare i riflettori sul più specifico problema della sicurezza degli edifici industriali in Bangladesh, ha riproposto in modo non più prorogabile la questione della responsabilità delle multinazionali per le condizioni di lavoro nelle fabbriche che per esse producono.

Nelle settimane successive al disastro, infatti, il dibattito internazionale si è acceso e diramato in più direzioni. Autorevoli giornali bengalesi hanno puntato il dito sulla scarsa applicazione e il mancato rispetto dei codici interni di costruzione degli edifici, nonché sull’impunità della classe imprenditoriale del paese, spesso responsabile di abusi e violazione delle leggi. I media nazionali, invece, tentavano di riscattare l’immagine del settore di cui il paese è il secondo esportatore nel mondo per scongiurare un rovinoso boicottaggio delle imprese e dei consumatori occidentali, considerando i dati che il settore del vestiario impiegava (nel 2013 dalle 3.5 alle 4 milioni di persone).

L’opportunità del lavoro in fabbriche di vestiti, sebbene molto spesso in condizioni di sfruttamento, abuso e infimi standards di sicurezza, ha permesso prospettive sociali ed economiche diverse rispetto alla mera agricoltura di sussistenza a molti bengalesi e, il Rana Plaza, che ha mietuto per lo più la vita di giovani operaie, rappresenta il volto brutale e il costo insostenibile dell’avviata trasformazione socio-economica del Bangladesh.

A fronte del focus essenzialmente ‘interno’ dei media bengalesi, che solo marginalmente hanno parlato dei difficili rapporti con le multinazionali, i media occidentali hanno portato avanti, dopo il Rana Plaza, un dibattito sulle responsabilità di queste ultime. Ne è emerso un sistema dove le stesse multinazionali, imponendo agli imprenditori del Bangladesh prezzi al limite della copertura dei costi -pena la cancellazione degli ordini-, ostacolavano le condizioni necessarie per la trasformazione dell’industria di vestiario bengalese in un settore più etico e sicuro.

L’‘Accordo sugli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladesh’

Nei i giorni successivi alla tragedia, volontari e attivisti hanno estratto capi di abbigliamento rimasti tra le macerie dell’edificio. Le foto delle targhette insanguinate di ‘H&M’, ‘Mango’, ‘Benetton’ e molti altri noti marchi hanno fatto il giro del mondo, trasformandosi in un’accusa e un appello, mai cosi diretti, alle multinazionali. Nel giro di un mese, il gruppo dei maggiori marchi e gruppi di distributori mondiali di vestiti, tra cui ‘H&M’, ‘Tesco’, ‘Inditex’ (il gruppo che possiede, tra gli altri, ‘Zara’) e ‘PVH’ (che comprende ‘Tommy Hilfiger’ e ‘Calvin Klein’) hanno firmato un accordo con due organizzazioni non governative, UNI e IndustriAll.

L’‘Accordo sugli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladesh’ (‘Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh’), firmato il 15 maggio 2013, è stato salutato come un punto di svolta nell’attuazione dei diritti dei lavoratori e come un nuovo modello di responsabilità delle imprese multinazionali verso la propria catena di fornitura.

Questa negoziazione multilaterale, della durata di cinque anni, di natura vincolante, ha stabilito obblighi di natura anche finanziaria, diretti alle imprese che si riforniscono in Bangladesh, creando una responsabilità condivisa tra imprenditori bengalesi e marchi multinazionali per la sicurezza delle condizioni di lavoro in cui i capi vengono prodotti.

Dal punto di vista del funzionamento, ha in via del tutto innovativa, previsto la Commissione Permanente, i cui membri sono eletti in uguale proporzione dalle imprese firmatarie e dalle associazioni dei lavoratori coinvolte, con il compito di coordinare un programma di regolari ispezioni indipendenti delle fabbriche, occupandosi inoltre della formazione sui temi della sicurezza strutturale all’interno di esse, anche in relazione alle condotte da tenedere in caso di incendi.

Ha previsto l’istituzione in ogni fabbrica delle ‘Commissioni sulla salute e sicurezza’, composte per almeno il 50% da rappresentanti degli operai, con il compito di identificare i rischi in materia di sicurezza e di coordinare il dialogo interno tra dirigenti e lavoratori.

Tristemente collegata al caso del Rana Plaza è la specifica menzione del diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro in caso di ‘fondato sospetto’ che la fabbrica non sia sicura (a livello di cronaca, il 24 aprile 2013, gli operai dell’edificio di Dhaka erano stati costretti ad accedervi dietro minacce, nonostante un’ispezione del giorno prima l’avesse dichiarato instabile e pericoloso).

Punto di forza e novità assoluta di questo ‘Accordo’ è che le imprese committenti si impegnano ad assicurare fondi sufficienti al miglioramento della sicurezza all’interno delle fabbriche fornitrici le quali a loro volta sono tenute a collaborare al programma di ispezioni e ‘azioni correttive’, rischiando, in caso contrario l’attivazione della procedura di ‘ammonimento’ che può determinare, come extrema ratio, la sospensione della relazione commerciale con l’impresa firmataria.

Infine, fondamentale alla concreta attuazione degli obiettivi dell’‘Accordo’, è la presenza di un meccanismo di risoluzione delle controversie, che si fonda sull’arbitrato della Commissione Permanente, la cui sentenza può essere resa esecutiva in un’aula giudiziaria del paese di domicilio dell’impresa contro cui il procedimento è attivato.

I progressi fatti in 5 anni di vita dell’Accordo

In cinque anni, i progressi fatti sono tangibili.

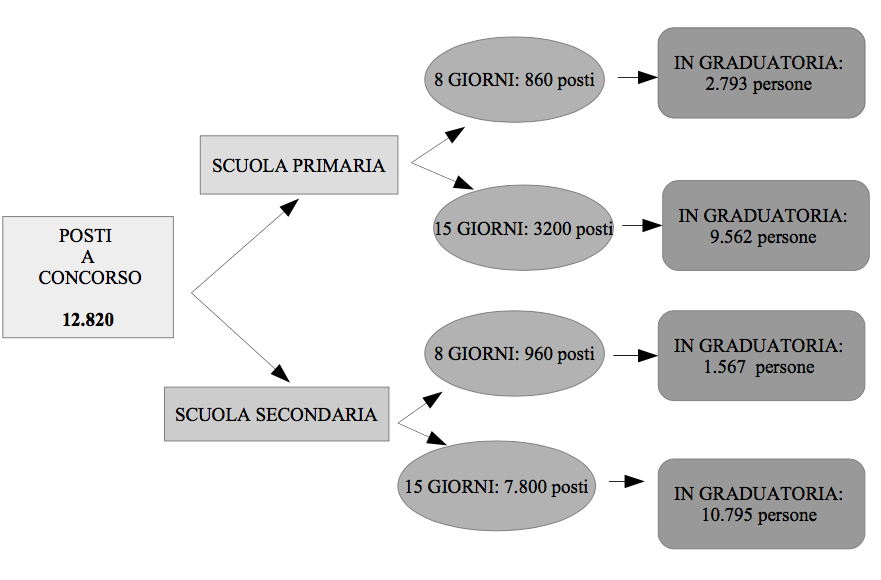

Secondo i rapporti pubblicati dalla Commissione Permanente, delle 1600 fabbriche coinvolte nell’‘Accordo’ (quelle che riforniscono le più di 200 multinazionali firmatarie), 767 hanno raggiunto il 90% del processo di risanamento dei propri standards di sicurezza rispetto all’ispezione iniziale e 142 lo hanno terminato. I corsi di formazione sulla sicurezza avviati all’interno delle fabbriche hanno raggiunto 1,4 milioni di lavoratori. Sono state risolte 197 controversie e 93 fabbriche bengalesi sono state estromesse dalla catene di fornitura di un’impresa firmataria.

Questi dati, chiaramente, non celano la difficoltà e i limiti del processo, lontano dal suo completamento. La complessità e opacità delle catene di fornitura del settore abbigliamento non agevola gli obiettivi dell’‘Accordo’. La rete intricata di appalti, sub-appalti, rapporti commerciali sporadici e lavoro informale è difficile, se non impossibile, da tracciare e controllare. Ugualmente utopica appare l’ipotesi che i marchi occidentali assumano impegni finanziari nei confronti dei fornitori occasionali. In ogni caso, l’opacità di tali connessioni è tale che le multinazionali, in molti casi, sono ignare della presenza di alcuni fornitori all’interno della loro catena di produzione.

Nonostante questi e altri limiti, il sistema istituito ha offerto una risposta e la possibilità di un cambiamento concreto delle condizioni di lavoro di molti operai bengalesi, vigilando costantemente contro il ripetersi di tragedie come quelle del Rana Plaza. Aspetto da non sottovalutare è inoltre la possibilità che il modello dell’‘Accordo’ venga utilizzato ed esteso ad altri aspetti chiave delle condizioni di lavoro, come il salario e la libertà di associazione.

‘Accordo 2018’: cosa cambia e cosa è a rischio

A poca distanza dal quinto anniversario del crollo del Rana Plaza, l’Accordo del 2013 è scaduto e, dal 1 giugno, è stato sostituito dall’entrata in vigore dell’‘Accordo 2018’.

Novità interessanti riguardano proprio l’impegno della Commissione Permanente a sviluppare un protocollo per la difesa dei diritti di associazione degli operai in relazione agli obiettivi della sicurezza e la possibilità per i firmatari di estendere il programma ad alcuni settori correlati.

Il nuovo accordo durerà tre anni, al termine dei quali le sue funzioni saranno affidate a un organo di regolazione del Bangladesh. Alcune decine di imprese firmatarie del primo accordo, hanno rinunciato al nuovo, facendo aumentare il rischio che il processo di risanamento e azione correttiva nelle loro fabbriche fornitrici venga bruscamente interrotto.

In pieno approccio sistemico, l’obiettivo del nuovo accordo è quello di assicurare la continuità e il buon esito di quanto già iniziato, nell’attesa che un organo nazionale sia in grado di garantire la sicurezza delle industrie.I fatti del Rana Plaza rappresentano per tutti coloro che sono parte della ‘catena del valore’ dell’abbigliamento (inclusi noi, ‘l’anello consumatori’), un memento di come il modello economico presente, unito a cause e concause di natura politica e sociale, può condurre in settori ‘ad alta intensità di manodopera’ come quello dell’abbigliamento. Il dibattito su come disciplinare i rapporti all’interno della catena di produzione e frenare le violazioni dei diritti umani è tuttora aperto.

Il modello offerto dall’Accordo tenta una più equa redistribuzione degli obblighi e delle responsabilità all’interno della ‘catena del valore’ e ha portato a tangibili progressi negli standards di sicurezza di centinaia di fabbriche. In questo momento di transizione, in cui decine di esse rischiano un’improvvisa estromissione dal programma e il taglio dei fondi necessari al risanamento, l’‘Accordo 2018’ ha bisogno che non si spengano i riflettori sul problema, che la comunità internazionale non dimentichi quel piccolo paese, secondo esportatore mondiale di vestiti a basso costo.

Come scrisse M.T. Anderson sul New York Times una settimana dopo la tragedia, “se guardi la targhetta sulla tua maglia, vedrai che il problema è vicino quanto la tua pelle”.

Chiara Marandino